Dalam ranah filsafat, David Hume muncul seperti matahari terbit yang menyinari celah-celah gelap pemikiran rasionalisme dan mistisisme. Karyanya meliputi banyak tema, termasuk skeptisisme, empirisme, dan yang paling menarik dari semuanya: pertarungan antara ateisme dan deisme. Meskipun Hume tidak secara eksplisit mencurahkan hidupnya untuk satu sekte pemikiran tertentu, pertanyaannya adalah, apakah pandangannya lebih dekat dengan Stoikisme, ataukah ia berada di jalur yang berbeda sama sekali?

Di tengah-tengah karya-karya Hume, kita menemui hati dan jiwa skeptisisme. Mungkin kita dapat membayangkan Hume sebagai seorang pelaut yang berlayar di lautan ketidakpastian, terombang-ambing antara pulau ateisme dan teisme. Stoikisme, dengan ketenangan dan ketabahan yang ditawarkannya, seolah menjadi jangkar di tengah badai pemikiran yang mengganggu. Namun, meskipun ada elemen-elemen tertentu yang beririsan, Hume tidak sepenuhnya dapat diposisikan sebagai seorang Stoik.

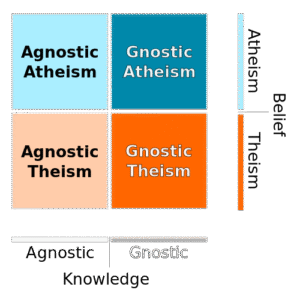

Untuk lebih memahami nuansa ini, penting untuk mengeksplorasi apa yang dimaksud dengan ateisme dan deisme, dua pandangan yang jadi titik berat dalam pemikiran filsafat Hume. Ateisme, seakan melambangkan kegelapan malam tanpa bintang, mengklaim bahwa Tuhan tidak ada. Sebaliknya, deisme, seperti cahaya remang-remang dari obor dalam kegelapan, menyiratkan bahwa Tuhan ada, tetapi tidak campur tangan dalam urusan dunia. Hume, dalam penjelajahan intelektualnya, memberikan argumen efektif yang meruntuhkan gambaran tradisional tentang Tuhan, khususnya dalam bukunya yang terkenal, “Dialogues Concerning Natural Religion”.

Argumentasi Hume tentang masalah kejahatan misalnya, nyatanya berfungsi sebagai pedang tajam yang menghujam jantung teisme. Ia mengajukan pertanyaan mendalam, menggugah kesadaran kita akan ketidakharmonisan antara adanya kejahatan di dunia ini dan sifat Tuhan yang maha baik dan maha kuasa. Dalam konteks debat ini, ia mengusulkan keraguan yang membangkitkan kesadaran akan keterbatasan pemahaman manusia terhadap alam semesta. Jika Tuhan ada, mengapa hadirnya penderitaan dan kejahatan? Jikalau Tuhan tidak campur tangan, maka apa artinya mengklaim bahwa Ia adalah pencipta segalanya?

Tempo berpindah ke ranah deisme dan Hume berperan sebagai pengamat yang kritis. Dalam merespons dogma yang berlaku, ia tidak sepenuhnya menolak gagasan Tuhan. Sebaliknya, ia menerima kemungkinan adanya kekuatan pencipta yang lebih tinggi namun tidak berfungsi dalam kapasitas aktif bagi ciptaannya. Jangan salah, Hume tidak menganut dogma deistis secara kaku, tetapi ia memperkenalkan pandangan yang lebih subjektif dan bersifat empiris, selaras dengan sifat heterodoks yang memasuki banyak karya sastranya.

Keberadaan Tuhan dalam pandangan Hume bukanlah serupa dengan entitas yang memiliki peran aktor dalam drama kehidupan. Melainkan, Tuhan diusulkan lebih sebagai arsitek yang hanya menggambarkan rencana awal dan kemudian membiarkan penonton — yaitu manusia — mendalami peran dan tindakan mereka sendiri tanpa intervensi yang jelas. Dalam hal ini, Hume menyalakan percikan pemikiran kritis dan memperkenalkan pendekatan baru terhadap spiritualitas yang lebih mendekati pengalaman pribadi, jauh dari teguran dogmatis.

Membandingkan Hume dengan Stoikisme membawa jendela baru dalam pemikiran kita. Stoikisme, yang menekankan pengendalian diri dan penerimaan terhadap hal-hal di luar kendali, tampaknya padat dengan nilai-nilai yang mungkin dipahami oleh seorang tokoh seperti Hume. Tetapi, betapa pun, Stoikisme berakar pada keyakinan yang lebih padu, di mana alasan dan moral terjalin dengan konsep Tuhan yang teratur dan hadir. Hume, meskipun mengidamkan ketenangan, mengedepankan skeptisisme yang membahayakan status quo, menciptakan jarak antara dirinya dan ajaran Stoik.

Tidak bisa dipungkiri adanya benang merah; baik Hume maupun Stoikisme menekankan pentingnya penggunaan akal dalam menavigasi kesusahan hidup. Akan tetapi, pandangan Hume akan kekuasaan akal tidak bersifat absolut. Ia tahu, lebih dari yang lain, bahwa emosi dan pengalaman dapat membentuk keyakinan kita. Dalam banyak hal, ia mampu menciptakan narasi yang lebih manusiawi daripada yang diimbau oleh filosofi Stoik, dengan menempatkan pengalaman individual di pusat perhatian.

Dalam epilog penjelajahan ini, kita mendapati Hume bukanlah Stoik dalam arti dogmatis, namun lebih sebagai seorang pencari kebenaran yang berkelana di antara bayang-bayang ateisme dan deisme. Keberadaannya menciptakan jembatan waktu antara tradisi dan pemikiran modern, menginspirasi pemikir-pemikir berikutnya untuk mempertanyakan dan menggali makna di balik keyakinan dan eksistensi Tuhan. Melalui lensa Hume, kita diingatkan akan nilai yang tetap hidup di dalam keraguan serta keindahan dalam pencarian tanpa akhir untuk memahami tempat kita di dunia ini.

Leave a Comment