Dalam dunia yang semakin global dan pluralistik, pertanyaan mengenai hubungan antara individu dari latar belakang kepercayaan berbeda menjadi sangat relevan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: “Bisakah seorang ateis menikahi seorang Katolik?” Pertanyaan ini tidak hanya sederhana, tetapi juga mencerminkan lapisan kompleksitas sosial dan religius yang lebih dalam. Dalam konteks ini, penting untuk menjelajahi pandangan yang berbeda mengenai pernikahan antara seorang ateis dan seorang Katolik, serta bagaimana pandangan ini dapat bervariasi berdasarkan keyakinan yang lebih luas tentang ateisme dan deisme.

Pernikahan antara individu dari dua keyakinan yang berbeda, seperti ateisme dan Katolik, dapat dipertimbangkan dari beberapa sudut pandang. Pertama, ada masalah doktrin gereja Katolik yang sangat ketat mengenai norma-norma pernikahan. Gereja Katolik mengatur bahwa pernikahan adalah sebuah sakramen yang harus dilakukan oleh dua orang yang beriman. Dalam hal ini, pernikahan antara seorang Katolik dan seorang ateis dapat menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan kehadiran dan praktik iman dalam kehidupan sehari-hari pasangan tersebut.

Namun, di luar masalah doktrinal yang ketat, terdapat realitas sosial yang perlu dipertimbangkan. Di era modern, semakin banyak individu yang terbuka terhadap hubungan antaragama. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya saling pengertian dan toleransi antar budaya dan keyakinan. Banyak pasangan telah berhasil membina hubungan yang harmonis meskipun memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa cinta sering kali dapat mengatasi batasan-batasan yang ditetapkan oleh doktrin agama.

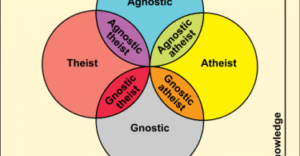

Selanjutnya, penting untuk memahami bagaimana ateisme dan deisme mempengaruhi cara berfikir seseorang mengenai pernikahan. Ateis, yang umumnya tidak mempercayai adanya Tuhan atau kekuatan supranatural lainnya, sering kali melihat pernikahan tidak melalui lensa religius, tetapi lebih sebagai kontrak sosial atau pernyataan komitmen. Mereka mungkin tidak memiliki kebutuhan untuk melibatkan komponen religius dalam upacara pernikahan atau kehidupan sehari-hari mereka.

Sementara itu, mereka yang memeluk deisme—pandangan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi tetapi tidak terikat pada doktrin religius tertentu—dapat memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Dalam hal ini, individu deistik mungkin bersedia untuk berkompromi dengan nilai-nilai religius pasangan Katolik mereka, termasuk terlibat dalam pernikahan gerejawi atau menghormati tradisi-tradisi tertentu, tanpa kehilangan identitas kepercayaan mereka sendiri.

Pernikahan ini, tentu saja, memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur. Kedua belah pihak harus mampu membahas harapan dan nilai-nilai inti mereka. Misalnya, bagaimana pendidikan anak-anak akan dipengaruhi oleh kepercayaan yang berbeda? Ini adalah pertanyaan kritis yang memerlukan pemikiran mendalam dan kompromi dari kedua sisi.

Beberapa pasangan mungkin memutuskan untuk menjalani upacara pernikahan yang mencerminkan kedua kepercayaan mereka. Ini bisa termasuk elemen-elemen dari pernikahan Katolik, seperti liturgi, bersamaan dengan elemen-elemen sekuler yang mencerminkan pandangan ateistik. Dengan cara ini, pasangan dapat merayakan cinta dan komitmen mereka sambil menghormati keyakinan masing-masing.

Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan antara seorang ateis dan seorang Katolik tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan agama, tetapi juga banyak faktor sosial dan budaya lainnya. Misalnya, lingkungan di mana pasangan tersebut tinggal dan dibesarkan, serta bagaimana budaya setempat memandang hubungan lintas keyakinan ini, dapat memainkan peranan besar dalam suksesnya hubungan mereka.

Di beberapa komunitas, hubungan antar agama diakses dengan lebih terbuka dan diterima, sedangkan di tempat lain, masih ada stigma atau prasangka yang kuat terhadap pernikahan antar agama. Oleh karena itu, pasangan perlu mempertimbangkan tidak hanya pandangan mereka sendiri, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitar mereka akan menanggapi hubungan mereka.

Akhirnya, pernikahan antara seorang ateis dan seorang Katolik memungkinkan banyak ruang untuk pertumbuhan dan eksplorasi dalam aspek kehidupan. Ini bukan hanya tentang merayakan cinta, tetapi juga tentang menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan perbedaan. Ketika toleransi, pengertian, dan cinta menjadi fondasi dari hubungan, maka tantangan apapun dapat diatasi. Hal ini menyoroti kekuatan cinta, yang mampu melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh tradisi atau keyakinan keagamaan. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, dinamika ini akan terus menjadi topik perbincangan yang menarik bagi banyak orang.

Leave a Comment