Dalam masyarakat Amerika Serikat, istilah “atheist” sering kali disandingkan dengan konotasi negatif. Mengapa demikian? Pertanyaan ini menjadi menarik, mengingat bahwa agnostisisme, atheisme, dan deisme merupakan konsep yang berkaitan dengan spiritualitas dan pemikiran tentang keberadaan Tuhan. Untuk memahami mengapa istilah tersebut dianggap derogatif, kita perlu menggali lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan persepsi sosial yang melingkupi atheisme dan deisme.

Pada level yang paling mendasar, kata “atheist” muncul dari akar kata Yunani, “a-” yang berarti “tanpa” dan “theos” yang berarti “Tuhan”. Secara harfiah, seorang atheist adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan atau dewa. Namun, dalam konteks sosial dan budaya, makna ini sering mengalami distorsi. Di Amerika, di mana sebagian besar penduduk mengidentifikasikan diri dengan berbagai aliran agama, keberadaan orang-orang yang mengaku sebagai atheist dapat dilihat sebagai tantangan terhadap norma-norma yang telah mapan.

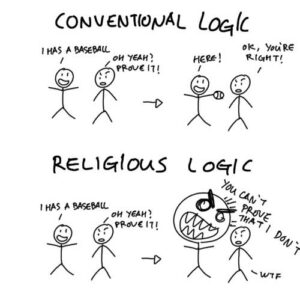

Di satu sisi, atheisme mengajukan argumen rasional dan empiris terhadap keyakinan-ke-nyakinan religius. Para atheist sering kali berargumen bahwa tidak ada bukti empiris untuk mendukung keberadaan Tuhan. Namun, di sisi lain, pernyataan ini dapat dilihat sebagai ancaman terhadap pahala moral dan spiritual yang sering diidentifikasikan dengan religiusitas di kalangan masyarakat. Ketika seseorang menolak ide akan Tuhan, implikasi moralitas mereka sering kali dipertanyakan; ini adalah tantangan yang menghadapi banyak atheist di dalam masyarakat yang sangat religius.

Melihat dari sudut pandang deisme, yang melibatkan keyakinan kepada pencipta yang mungkin tidak terlibat dalam dunia ini secara langsung, menghasilkan sejenis jembatan untuk diskusi. Deisme menawarkan alternatif; mereka yang menganut kepercayaan ini dapat berargumen bahwa mereka lebih toleran daripada atheis. Dalam hal ini, perdebatan tentang keberadaan Tuhan dapat dipandang sebagai landasan untuk diskusi yang lebih luas mengenai moralitas dan nilai-nilai. Namun, deisme itu sendiri tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan antara iman dan skeptisisme di masyarakat.

Kemunculan pemikiran atheistik juga diiringi dengan pertentangan ideologis selama berabad-abad. Sejarah menunjukkan betapa kuatnya pengaruh agama dalam membentuk kebijakan publik dan budaya di AS. Contoh yang mencolok adalah bagaimana asosiasi antara religiusitas dan patriotisme sering kali mengakibatkan stigma bagi mereka yang tidak beragama. Stigma ini diperparah oleh mitos bahwa atheist tidak memiliki prinsip moral, yang pada gilirannya melekat pada citra negatif tentang mereka dalam kancah politik dan sosial.

Ini mengarah pada tantangan mendasar: Apakah ketidakpercayaan itu sinyal kelemahan moral? Banyak budaya, termasuk yang ada di Amerika, beranggapan bahwa religiusitas adalah sumber dari nilai-nilai positif. Oleh karena itu, apabila seseorang memberitahukan bahwa mereka seorang atheist, mereka sering kali dipersepsikan sebagai orang yang tidak memiliki kompas moral. Konsekuensi dari persepsi ini adalah penolakan sosial yang dialami oleh individu-individu dalam komunitas yang ketat yang menjunjung tinggi praktek religius.

Menariknya, di era modern, atheisme mulai mendapatkan bentuk yang lebih menonjol. Gerakan atheistik, seperti Ateisme Baru, menargetkan kritik mereka tidak hanya pada keyakinan menuju Tuhan tetapi juga pada dogma yang melekat pada agama. Dengan pendekatan yang lebih audibel dan berani, banyak kelompok atheis berusaha menantang paradigma religius yang dominan, menciptakan lingkungan di mana diskursivitas lebih dapat dijangkau. Namun, tantangan sosial tetap ada.

Bukan hanya persepsi moral yang terlibat dalam penggunaan istilah “atheist”; ada juga elemen ketakutan yang lebih luas. Ketika masyarakat membayangkan seorang atheist, mereka mungkin membayangkan individu yang ‘merusak’ tradisi atau aggregasi nilai-nilai regional. Keterikatan ini berakar dalam kekhawatiran bahwa tanpa religiositas, masyarakat akan terjerumus ke dalam kekacauan nilai dan etika. Selama beberapa dekade, para atheist pun berjuang untuk menggambarkan diri mereka tidak sebagai instigator, tetapi sebagai agen perubahan yang berbasis rasionalitas.

Pada titik tertentu, penting untuk mempertanyakan: apakah label-label ini membantu atau malah membakar jembatan antara paham yang berbeda? Mungkin ada baiknya jika individu-individu di kedua belah pihak (atheis dan deist) bisa menganggap perbedaan sebagai peluang untuk dialog, bukannya perseteruan. Dalam banyak hal, ketegangan yang ada dapat menjadi pelajaran dalam toleransi dan pemahaman, membuka jalan bagi percakapan yang lebih signifikan mengenai kepercayaan, moral, dan eksistensi.

Singkatnya, stigma yang terkait dengan istilah “atheist” di Amerika tidak hanya mencerminkan ketidakpahaman, tetapi juga rasa takut akan perubahan sosial. Dengan menjadikan dialog terbuka dan pemahaman sebagai prioritas, mungkin kita dapat mengubah persepsi negatif ini. Bagaimanakah masyarakat dapat beranjak dari ketakutan dan penolakan menuju pemahaman dan pengakuan? Pertanyaan inilah yang perlu diselami lebih dalam oleh semua pihak yang terlibat. Hanya dengan cara itulah kita dapat mulai membongkar sekat-sekat yang membatasi diskusi ini demi pencapaian kesadaran kolektif yang lebih inklusif.

Leave a Comment