Dalam lintasan sejarah pemikiran manusia, perdebatan mengenai keberadaan Tuhan telah menghadirkan berbagai istilah yang berusaha merangkum pandangan dan keyakinan individu. Salah satu istilah yang paling signifikan dalam diskursus ini adalah “ateisme,” yang merujuk pada penolakan atau ketidakpercayaan terhadap eksistensi Tuhan. Namun, pertanyaan yang semakin menarik adalah: Siapa yang mempertimbangkan istilah “ateis” dan kapan istilah ini mula-mula diperkenalkan ke dalam lexicon filosofis dan religius? Untuk menggali topik ini lebih dalam, kita perlu merujuk pada perkembangan awal pemikiran filosofis serta corak kepercayaan agama di zaman dahulu.

Konsep ateisme, dalam pengertian modernnya, sering kali dikaitkan dengan pengabaian kepercayaan religius yang didominasi oleh teisme. Ini menandakan suatu perubahan paradigma yang memperdebatkan keberadaan entitas adikodrati. Sejak zaman Yunani Kuno, pemikir-pemikir seperti Epicurus dan Democritus mulai mempertanyakan dogma-dogma keagamaan dan mengeksplorasi ide-ide yang terlihat bertentangan dengan kepercayaan tradisional. Meskipun mereka tidak secara spesifik menggunakan istilah “ateis,” gagasan bahwa dewa-dewa tidak terlibat dalam kehidupan sehari-hari manusia mulai muncul.

Istilah “ateis” sendiri untuk kali pertama tercatat dalam catatan sejarah sekitar abad ke-16, umumnya diyakini digunakan secara luas dalam konteks penolakan terhadap ajaran agama Kristen. Pada masa ini, pemikiran intelektual mulai bergeser menuju rasionalisme dan empirisme. Pada tahun 1553, seorang filsuf Perancis bernama Jean Morély mengusulkan istilah ini dalam karyanya sebagai suatu cara untuk merujuk pada orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “atheos,” yang terdiri dari “a” (tidak) dan “theos” (Tuhan), secara harfiah berarti “tanpa Tuhan.”

Dalam konteks teism dan deisme, ateisme menyajikan suatu perspektif yang sangat dramatis. Teisme, yang mempercayai Tuhan yang personal dan aktif dalam ciptaan, memberikan suatu kerangka di mana para pengikut merasa terhubung dengan kekuatan lebih tinggi. Sebaliknya, deisme menawarkan pandangan yang lebih padu, di mana Tuhan dianggap sebagai pencipta yang tidak campur tangan setelah penciptaan. Dalam banyak hal, ateisme berfungsi sebagai tanggapan logis terhadap kedua pandangan ini; ia mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam konteks yang lebih empiris.

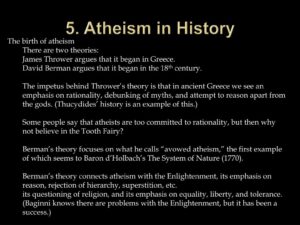

Pada abad ke-18, dengan munculnya pencerahan, ateisme mulai mendapatkan legitimasi lebih luas. Filsuf seperti David Hume dan Voltaire menggunakan argumen logis yang menyokong pemikiran skeptis terhadap keyakinan agama. Mereka menyoroti kontradiksi dalam narasi-narasi religius dan menuntut bukti yang lebih solid untuk mendukung klaim-klaim teistik. Ini adalah masa di mana pertarungan antara agama dan pemikiran rasional menjadi sangat aktif, dan ateisme muncul sebagai suara yang mengungkapkan keraguan atas dominasi spiritual yang telah berlangsung lama.

Di tengah persaingan ide-ide ini, awan keraguan dan ketidakpastian menyelimuti pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai makna dan tujuan hidup. Manusia seperti halnya nelayan yang terjebak dalam malam tanpa bintang, berusaha mencari panduan dalam gelap. Terlepas dari keyakinan mereka, pencarian ini memicu refleksi mendalam mengenai tempat manusia di dunia ini. Dalam konteks deisme, di mana imajinasi tentang Tuhan lebih bersifat abstrak, pertanyaan mengenai realitas dan ketidakpastian kehadiran Ilahi menyatu dengan keraguan skepticism.

Memasuki abad ke-19, ateisme menjadi lebih terdefinisi. Karakter-karakter seperti Karl Marx dan Friedrich Nietzsche lebih menekankan pada pengaruh sosial dan psikologis dari kepercayaan religius. Nietzsche terkenal dengan pernyataannya “Tuhan telah mati,” yang menunjukkan pemikiran bahwa perkembangan modernisasi telah memberikan ruang bagi ateisme untuk tumbuh dan berkembang, melalui pengabaian norma-norma keagamaan yang dianggap usang. Ini menciptakan atmosfer yang memicu lahirnya gerakan-gerakan sekuler yang secara aktif menentang dogma religius dan mendorong individu untuk menemukan makna dalam konteks yang lebih naturalistik.

Perspektif ateisme, dengan semua nuansanya, telah menciptakan suatu lorong ide sejarah yang sangat menarik dan rumit. Definisi ulang atas prinsip-prinsip keubahan dan penemuan inti paliatif bagi pencarian manusia memiliki daya tarik yang tak terbilang. Ia menggugah manusia untuk mempertanyakan, tidak hanya struktural keyakinan religius, tetapi juga dalam pencarian makna yang mendalam tentang eksistensi itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, gagasan ini terus mengalir, membentuk debit-debit perdebatan yang berlanjut hingga hari ini.

Kesimpulannya, istilah “ateis” merangkum sebuah perjalanan intelektual yang panjang, dari zaman Yunani kuno hingga evolusi filsafat modern. Perbincangan mengenai eksistensi Tuhan dan peranan pengamat dalam perjalanan semesta yang penuh misteri ini adalah suatu refleksi berkelanjutan dari kemanusiaan itu sendiri. Dalam setiap konflik ideologis, ada peluang bagi manusia untuk menggali kedalaman pemikiran dan menemukan jati diri yang lebih sejati—menciptakan dialog yang berkelanjutan dalam mencari makna di tengah kegelapan ketidakpastian. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa ateisme, dalam bentuknya yang paling murni, adalah seruan untuk pencarian yang tak henti-hentinya akan kebenaran di jagat raya yang penuh tanda tanya.

Leave a Comment